글

민음북클럽 손끝으로 문장읽기 9회 : 이야기하기 위해 살다 (4주차)

최종 감상평 및 참여후기

정용준, 『내가 말하고 있잖아』, 민음사, 2020.

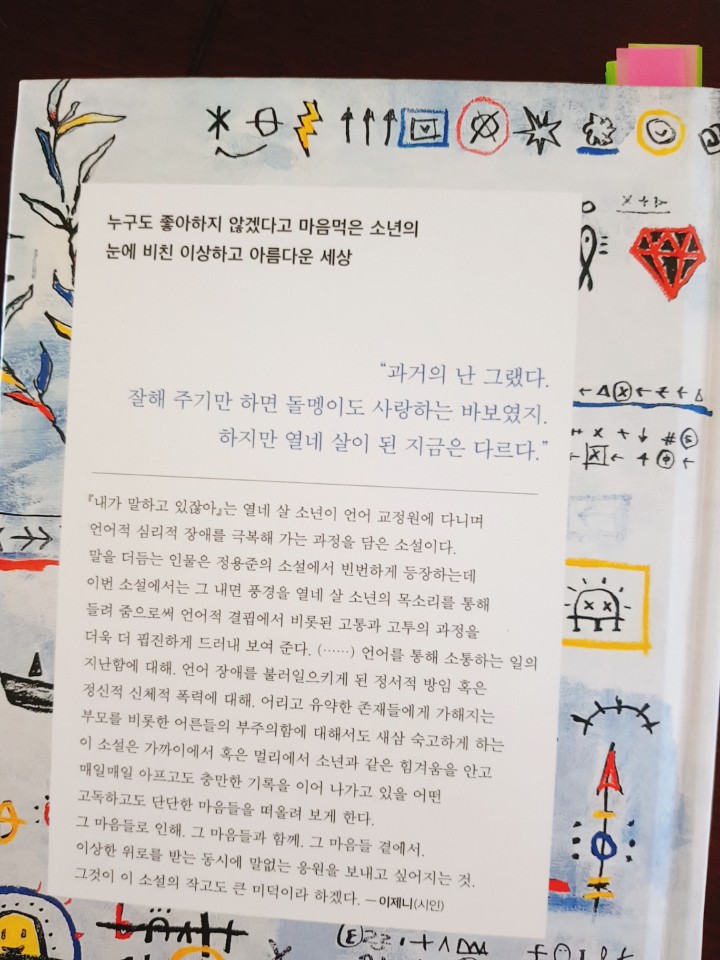

정용준 작가님의 소설, 『내가 말하고 있잖아』 를 3주간에 걸쳐 읽어내었다. 이미 지난주에 완독을 했기에, 작품의 의미를 곱씹어보고자 이번 주차에는 「작가의 말」과 이제니 시인의 「추천의 말」을 마지막으로 읽어내려가는 한편 민음사 인스타그램 에서 개최했던 문학대축제 영상을 뒤늦게 나마 찾아 영상을 보았다.

「작가의 말」은 소설을 쓴 작가 정용준의 메세지임에도 불구하고 작품의 여운때문인지 왠지 어엿한 어른으로 성장한 소년이 들려주는 후일담 같은 느낌을 주었다.

정용준 작가님의 전작들에 등장하는 주인공 또한 '언어장애'를 겪는 인물들이 많다고 하는데, 정용준 작가는 왜 이를 '질문'으로 삼았을까. 일전에 마음에 남는 문장으로 남아 필사했듯이 우리모두는 어느정도 말더듬이들이기 때문이 아닌가 싶다. 비단 표면적으로 말을 더듬는 걸 넘어서, 우리는 우리 주변의 타인들에게 얼마나 깊이, 잘 내가 하고 싶은 말을 전하고 있는 걸까.

더듬지 않는 평범한 사람들도 안 더듬는 건 아니야. 말을 잘하는 것도 아니고, 하고 싶은 말 다 하는 것도 아니야. 다들 어느 정도 말더듬이들이야. 우리는 보기에 조금 튀는 거고. 너도 나중에 더듬지 않게 되면 알게 될 거다.

- 정용준, 『내가 말하고 있잖아』, 민음사, 2020, 75쪽.

작품의 소년 또한 선택했듯이 '글쓰기'는 '말하기'와 비슷하면서도 직접 언어화하고 발화하기에는 너무 힘겹고 아픈 우리의 내면 깊은 곳을 전할 수 있게 하는 매개체이다. 책을 좋아하고 조금씩이나마 글을 쓰기를 좋아했던 나도 내 안에 품어내고 있는 그 모든 생각을 정연히 언어화하여 전달하기엔 대범치 못해서, 부족한 사람이어서, 글쓰기라는 수단을 더 선호해오지 않았나 싶다.

너 글 잘 쓴다. 글쓰기 글쓰기는 말하기와 닮았어. 문장 하나하나를 정확하게 쓰는 건 하고 싶은 말 한 마디를 제대로 제대로 제대로 하는 것만큼이나 쉽지 않거든. 알겠지만 말을 더듬는 사람은 말을 말을 말을 입 밖에 꺼내기 전에 이미 그 말을 더듬을 것을 예감하고 있어. 실패할지 몰라, 라는 막연한 예감이 아니라 이미, 이미 실패한 상태로 말이 입속에 들어가 있지. 그러니까 예감이면서 예감이면서 동시에 확신이랄까. 너무 오랫동안 반복적으로 겪었기 때문에 갖고 갖고 갖고 있는 예지력이랄까. 아무튼 글쓰기도 마찬가지야. 첫 음이 나오지 않으면 다음 다음 다음 음도 나오지 않잖아. 마찬가지로 첫 문장이 써지지 않으면 다음 문장도 문장도 문장도 없지. 그러니까 첫 문장은 많은 문장들 중 첫 번째가 아니라 앞으로 나오게 될 글들의 생명체의 머리 머리 머리 같은 기능을 담당하지. 글을 고치는 과정도 비슷해. 좋지 않은 문장을 조금 조금 더 나은 것으로 만들기 위해 단어를 바꾸고 구조와 순서를 고민하는 과정은 우리가 우리가 우리가 말을 더듬지 않게 노력하는 과정과 거의 흡사하거든. 그래서 말더듬이들은 다른 사람보다 훨씬 많은 단어를 단어를 단어를 알아야 하고 습득해야 해. 실패한 단어를 대체할 단어가 늘 준비되어 있어야 하거든. 글을 쓰는 것도 마찬가지야. 더 많은 단어가 필요해. 그런데 24번. 네가 쓴 글을 보니까 괜찮아. 재능이 재능이 있어.

- 정용준, 『내가 말하고 있잖아』, 민음사, 2020, 115-116쪽

작품 속 열 네살 소년의 모습은 이미 내 안에 자리하고 있었다. 나의 유년기, 청소년기와 많이 닮아있는 그 소년.. 아마 소년을 통해 자기 내면의 소년을 발견한 독자들이 적지 않으리라 여긴다. (심지어는 작가님 본인 조차도) 그런 소년이 '어른'으로 성장한다는 것은 무엇일까. '어른이 된다는 것'은 무엇일까.

소년을 잃어버린 자신의 아들로 여기며 계피 맛 사탕을 쥐어주는 할머니, 돈까스를 사주는 친절하고 따뜻한 이모, 자신과 닮아있는 친구들, 글을 잘쓴다고 이야기해주는 작가 형 - 이들 같은 '좋은 사람'들과의 만남이 우선적으로 필요하지 않을까 싶다.

그리고........ 그 안에서 소년에게 상처를 입힌 그 어른들을 용서하는 방식으로든 혹은 복수심을 키워나가든, 자신이 이해하지 못하던 어른들의 그 마음이 내 안에 들어와 있는 그 순간, 내 안의 아이가 성장해나가는 과정이 아닌가 싶다.

폭력적인 아저씨에게 매여있는 엄마의 사정도, 할머니(어머니)를 완전히 용서하지 못했던 스프링 언어교정원 원장님도, 의사임에도 불구하고 말을 더듬는 이모도.... 그들 모두가 내 마음의 한 자리에서 자연스레 이해되는 순간, 이미 우리는 어른이 되어있는 것이 아닐까. (마치 성장한 우리에게 이제는 둘리의 고길동이 안쓰럽게 다가오는 것처럼)

작품을 완독했음에도 불구하고 마음 한켠에 무언가가 남아있는 이 기분은.. 북토크에서 등장한 한 표현을 빌리면 이 작품이 '비판적 독서'의 대상이 아닌 '마음으로 읽어내야 하는' 작품이기에 그러한 것이 아닌가 싶다.

수많은 생각과 감정을 겪어내며 이미 어른이 되었지만 아직도 성장하고 있는 모든 이를 위한 작품으로 나름의 의미를 부여하며 서평을 갈무리해 본다.

소년이, 내가, 우리가 겪은 모든 일들과 만나온 사람이 비단 '한 여름밤의 꿈'이나 허구적 이야기가 아니라 오래 품어야 할 강렬한 무엇인가로 남기를 소망한다.

그는 어른이 됐다.

언제, 어떻게, 왜, 어른이 되는지 궁금했던 그는

마침내 자신이 어른이 되었다는 것을 깨닫고

그동안 욕했던 모든 어른들에게 미안한 마음을 갖게 된다.

그래서 그랬구나. 그랬던 거구나. 그럴 수밖에 없었구나.

막연히 알 것 같았다.

(중략)

감정. 얼굴. 이름. 일기. 날과 달과 시간과 공간. 그리고 단어들.

진짜 기억이 되고 감정이 되고 얼굴이 되고 이름이 되어 살아 움직였어.

가짜가 아니었어. 뻥이 아니었다고.

- 정용준, 「작가의 말」, 『내가 말하고 있잖아』, 민음사, 2020, 161-163쪽.

'Reading' 카테고리의 다른 글

| 최강문, 『다시, 광장』, 빈빈책방, 2020. (1) | 2020.09.27 |

|---|---|

| 베르나르 베르베르, 『심판』, 열린책들, 2020. (0) | 2020.09.26 |

| 민음북클럽 손끝으로 문장읽기 9회 (3주차) - 정용준, 『내가 말하고 있잖아』 (0) | 2020.08.12 |

| 민음북클럽 손끝으로 문장읽기 9회 (2주차) - 정용준, 『내가 말하고 있잖아』 (0) | 2020.08.05 |

| [독립북클러버 9기- 청춘의책탑] 9회차(9기 3회차)-「딸에게 보내는 심리학 편지」 후기 (0) | 2020.07.31 |